書の花嫁 転生乙女書帖

泉 きよらか

序章

第1話 プロローグ ★

わたし──カリン・ハサニーは文字をこよなく愛している。

それこそ、日本人だったときは、好きな書体がたくさんあった。一番をあげるとしたら筑紫明朝系の、特にオールド・ヴィンテージ・Qあたり。あの手足の長い優美な「払い」には、惚れ惚れとしてしまう。

それだけじゃない。モ○サワやフォント○ークスの書体デザイナーが登壇するイベントには出来る限り駆けつけ、デザイン関連の大型催事ではフォント擬人化の同人誌を買い漁ってしまうくらいには節操がなかった。履歴書には恥ずかしくて一度も書けなかったうえ、いまとなっては役にも立たないけれど、「書体当て」がひそかな特技だった。我ながら、マニアックすぎる。

そんな文字オタクを自認するわたしは、書くことも大好きだった。

そもそも、わたしが文字を愛するようになったきっかけは、小学二年生で習いはじめた日本書道だ。

当時、仲の良かった女の子に誘われて通いはじめた小さな書道教室。

その子はつまらなかったのか早々に教室を辞めてしまったけれど、おじいちゃん先生と馬があったわたしは不思議と辞めようとは思わなかった。決して、「才能がある」と

美しく、雅な「かな書道」に。

古今和歌集や百人一首といった、平安時代をうかがわせる柔らかく滑らかな曲線で書かれた仮名の素晴らしさと言ったら!

「好き」は理屈じゃない。本能だと思い知らされた。沼ってこういうことか、と。

それから、「

このまま書道家を目指すか、師範免許を取って書道教室を開くか。はたまた、書道の経験を活かして書体デザイナーを志すか。どちらにしても箔がついたわたしの人生は明るいと信じて疑わなかった受賞式の帰り道。わたしは信号無視をした車に

──文字を、書道を、もっと書きたかった

と、最期の最期まで思い残して。

そうして、なんの因果か、わたしは気がつけばペルシア帝国に二度目の生を受けていた。

それも、

***

生まれ変わりって本当にあるんだ、と

ペルシア帝国はこの春にノウルーズ──日本でいう新年を迎えた。みんな一斉に一つ年を取り、わたしは数えで七歳になった。

ノウルーズは物事をはじめるのに縁起が良いとされていて、結婚・弟子入り・作物の植えつけと、さまざまな物事がはじまる大切な節目でもある。

しかも、迷信深いペルシア人にとって、「七」は縁起の良い数字なのだ。あやかって、七歳の子どもに文字や計算を習わせはじめるくらいには。

だからこそ、「この絶好の機会を逃しちゃだめだ!」と、七歳になったわたしは父さまにおねだりして、ペルシア書道を習う約束を取りつけ……今日は、はじめての稽古の日。

「カリン、この子はハヤト。親類の子でな。親を亡くしたため、行儀見習いとして引き取ることになった。ハヤトが我が家に慣れるまでの間、ともに稽古を受けてもらう。子ども同士、仲良くな」

「はい!」

書き損じの紙や写本がうず高く積まれた書部屋で、わたしは父さまから十一〜十二歳くらいの少年を紹介された。

少年──ハヤトは異国の血が混じっているのか、髪も瞳も

「あの、ハヤト? わたし、カリン。よろしくね」

「……ああ」

ハヤトはニコリともせず、ぶっきらぼうに頷く。

続かない会話に『どうしよう……』と困っていると、父さまがパンパンと手を叩いた。

「それでは、

「よろしくおねがいします!」

「……よろしく、お願いします」

宝石のように美しい絨毯にハヤトと並んで正座し、額が床につきそうなほど頭を下げた。稽古は礼にはじまり、礼に終わる。国も時代も異なるのに、礼儀を重んじるところは日本もペルシア帝国も変わらない。不思議な気分だ。

「よろしい」

父さまが重々しく頷く。

わたしがひそかに『ターバンを巻いた色黒サンタ』と呼んでいる父さまも、稽古ともなれば目つきが真剣になるらしい。

いつもなら『一人娘・命』と暑苦しいほど溺愛してくるのに。

「さて、本来なら筆を作るところからはじめるのだが……。カリンのその小さな手では怪我をしてしまう。筆作りはもう少し大きくなってからだ。二人とも、今日は儂が作った筆を使いなさい」

「はい!」

「……はい」

……と思ったけれど、どうやら頑張って体面を保っていただけのようだ。

一瞬、デレッとしかけた父さまはコホンと咳払いすると、また目元をキリリと引き締める。

目の前に二つ並んだ文机には、A4サイズの紙と小枝、それに黒い水が注がれた盃がそれぞれ置かれていた。日本書道では「筆・

わたしとハヤトは小枝、おそらく筆を手に取る。

「わあ……! かるい!」

転生前に使っていた馴染みある日本の毛筆と同じだろうという予想に反して、ほとんど重さを感じない。

プラスチックのように硬いのに、木とも竹ともつかない質感をしている。なにより、先端にあるはずの穂──毛束がなかった。

裏表をまじまじと見ると、穂がない代わりに筆の先端は斜めに鋭く切断されている。形は蛍光ペンのペン先に近い。

「まんなかにあながあいてる……? とうさま、これはなんのおふでですか?」

「

「あし?」

わたしの脳内で『足』と変換されたのがわかったのだろう。父さまの目尻の皺が深くなる。

「その足ではない。水辺に育つ葦という草のことだ。カリン、よく覚えておきなさい。葦筆だからこそ、ペルシア書道は書けるのだ。特に、ナスタアリーク書体はな」

「はい!」

「うむ。まずは、葦筆で書くことに慣れるのが先決だ。手本を見せる。カリンはこちらへ、ハヤトは儂の後ろへ」

わたしはいそいそと近づいて、文机と父さまの間に座る。ハヤトは父さまの後ろに立った。

背後から父さまの手が伸びてきて、筆に添えられる。

父さまの手に導かれるまま、わたしは筆の先端を盃の黒い水に浸した。黒い水は墨汁というよりインクに近く、煤けた匂いに薔薇の良い香りが混じっている。

いよいよだ。

期待に、わたしの胸が高鳴る。文字を書くのは、実に七年ぶりだ。この七年間、とにかく文字が書きたくて書きたくて仕方なかった。

日本に比べて、この国はとても識字率が低い。そんななか、小さな子どもが文字に執着する様子は、人の目にどう映るだろうか。文字オタクであるわたしも、さすがに奇異の目で見られることくらいはわかる。

何よりも、早くに亡くなってしまった母さまの分まで可愛がってくれる父さまにだけは、嫌われたくなかった。

だから、今日までできる限り文字から遠ざかり、じっと我慢してきたのだ。

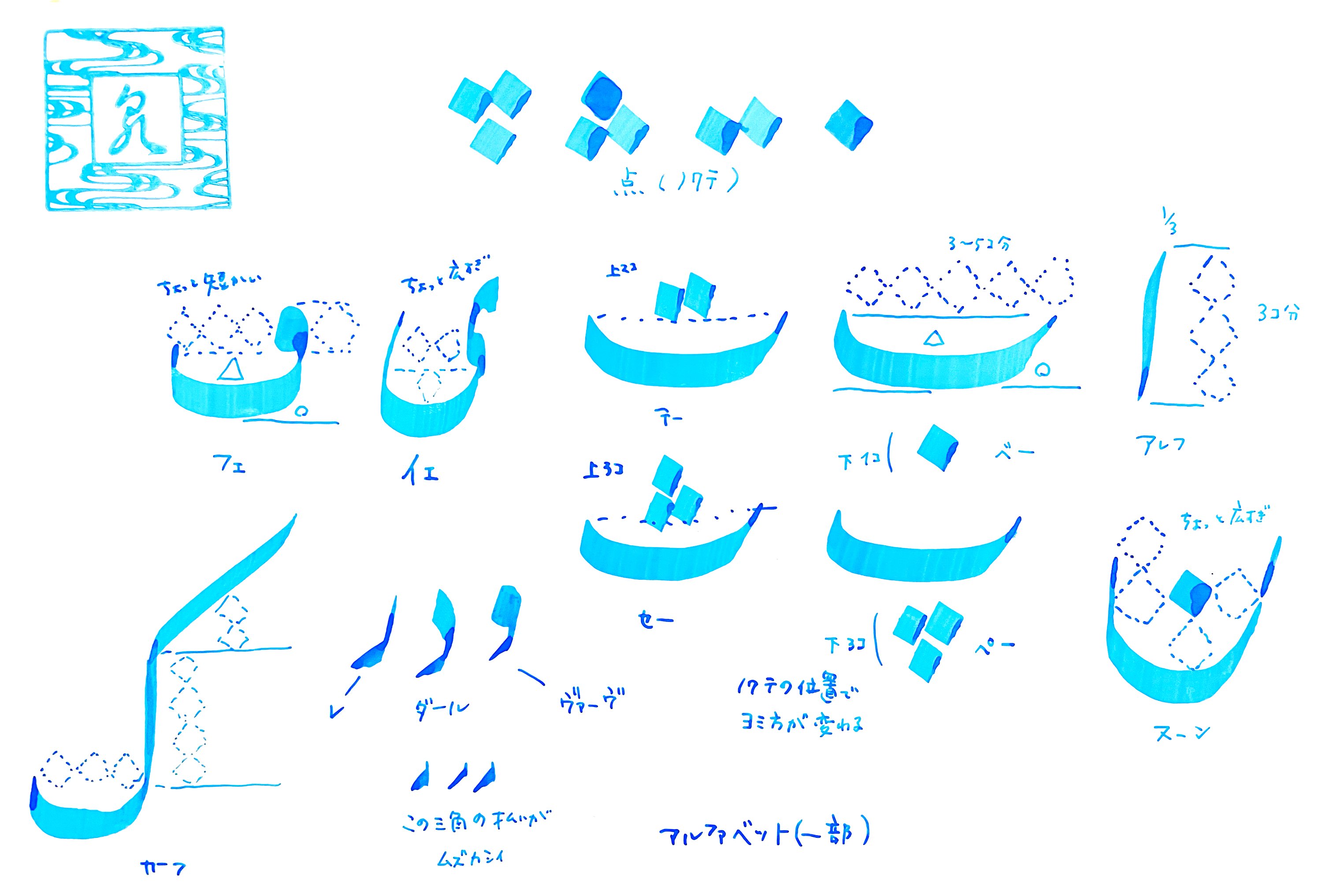

「良いか。筆先の辺をすべて紙につけ、斜め下にスッと引く。これが

「このてんが……?」

点はなんの変哲もない、菱形のダイア◆だ。わたしはピンとこなくて首を傾げた。

「うむ。先ほどより長く下に筆を伸ばせば……ا(アレフ)という文字になる。これで高さはちょうど点三つ分、太さは点の三分の一だ」

「!」

サラサラと父さまが書いたお手本と朱書きを見て、わたしはやっと合点がいった。

途端に、単なる線が均整のとれた美しい文字に早変わり。

その奥深さに、わたしは「すごい……」とため息のように漏らした。これが、ペルシア書道。

「筆先の角を立てて、か細い線を書くこともできる。さあ、あとは自由に書いてみなさい」

「はい、とうさま!」

光沢紙ほどじゃないけれど、表面の凹凸が

葦筆を持つ手首の傾き、先端の辺を紙におしつける角度、筆圧で、線の太さが変わる。それに、毛筆と違ってインクを吸わないから、加減に注意だ。さらりとしたインクはつけすぎると滲むし、少なすぎても途中で掠れてしまう。

毛筆と全然違う……!

基本的な運筆は日本書道とそう変わらないのに、書き味がまるで違った。太く細く、長く短く、縦にも横にも。この書き方はどうか、次はどう書こうか。色々と試し書きしているうちに、気がつけば右手小指の側面も紙も真っ黒になってしまった。

「たのしい……!」

「そうか、そうか。さすが儂の娘だ」

父さまが優しい手つきで、わたしの頭を撫でてくれる。肩で切り揃えられた茶褐色の巻き毛が、さらりと揺れた。

「どれ、ハヤトはどうだ」

「……ん」

ハヤトの存在をすっかり忘れていた。

黙々と書いていたのか、ハヤトはわたしと同じくらい真っ黒の紙を差し出す。その親指に嵌った、少年には不釣り合いなほど立派な柘榴石の指輪がきらりと光った。

父さまはハヤトから紙を受け取ると、うむうむと満足そうに頷く。

「カリン、ハヤト。学ぶはまねぶ。つまり、『

「はい!」

「……はい」

さっそく、宿題が出された。

父さまは定規も使わずに等間隔の線を七本引くと、音符のように一文字ずつ書きはじめる。

わたしは父さまの邪魔をしないように縮こまりながら、けれど前のめりでお手本を目に焼きつけた。

どうやら、ペルシア語は左から右へと書いていく規則らしい。日本語の横書きとは真逆だ。

文字は全部で三十二文字と、アルファベットより少ない。

とても硬い葦筆で書かれたとは思えないような、柔らかく流れるような曲線の文字にわたしはうっとりしてしまった。

どことなく、日本書道──それも、前世でわたしが大好きだった「かな書道」に近い雰囲気がある。

「きれい……」

「そうだろう。四つある書体のなかで最も美しいと称されているのが、儂が編み出したナスタアリーク書体だ。別名、『書の花嫁』とも

「しょのはなよめ……」

名前まで素敵なんて。わたしの文字オタク心が、大いに刺激される。

前世で「文字を、書道を、もっと書きたかった」と無念を抱えたまま死んだわたしが、ペルシア書道家の娘として生まれ変わったのは、神様の同情か、ご褒美だろうか。

それなら……わたしはこの手で、この美しい文字を書けるようになりたい。

「……とうさま。わたしでも、とうさまみたいにじょうずに、もじをかけるようになる?」

「ああ、なるとも。日々欠かさず、学び続ければな。もちろん、ハヤトも」

「うん。わたし、がんばる!」

「……うへえ」

ハヤトはあまり書道には熱心じゃないのか、顔を

そんなことにも構わず、わたしは父さまのお手本を大事に胸に抱き、高らかに宣言した。

どうやら七年にも及ぶ文字断ちは、無自覚のうちに深刻な禁断症状を引き起こしていたらしい。

この日から、わたしはカラカラに乾いた砂漠に雨が染み込むかのように、ペルシア書道──もっと厳密に言えば、書の花嫁・ナスタアリーク書体にのめり込むようになったのだ。

新規登録で充実の読書を

- マイページ

- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる

- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める

- フォローしたユーザーの活動を追える

- 通知

- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる

- 閲覧履歴

- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい

アカウントをお持ちの方はログイン

ビューワー設定

文字サイズ

背景色

フォント

組み方向

機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。

応援すると応援コメントも書けます