第20話

「う、うう……」

幸いなことに、息はあるようだった。皆がほっと息をついたところで、氏の両眼がぱちりと開かれる。

それからおよそ十秒。コバック氏は夢から醒めきらぬ顔で室内を見回した。生気のない黒い瞳が、取り囲む面々を次々と映していく。

「き、君たちは……」

「コバック様、ご無事ですか」

ルードベルトが、気遣うようにコバック氏の顔を覗き込む。最後、その美貌をまじまじと眺めたところで、氏は乙女のような悲鳴をあげたのだった。

◇・◇・◇

コバック氏の職業は小説家らしい。

締め切りに追われに追われ、ついには追いつかれ、いつの間にか追いかけるかたちとなってしまった彼は、ここ数週間ろくに食事も取らないで執筆に励んでいたという。

だがどれだけ己を追い込んでも、納得のいく展開が思いつかなかった。

『こうなったら、自分も書の一部になるしかない』

とうとう追い詰められたコバック氏は、書物の山に身を沈め、部屋の外にも一切出ず、ただひたすら原稿に向き合う――という、奇妙な儀式に没頭するようになる。

この儀式は、食糧の備蓄が切れても尚続いた。

そして、本日。思考が薄れ、氏が本当に書物の一部となりかけていたところで、ラヴィニアたちが部屋に押し入ってきたのである。

「神がっ、創作の神がもうこのあたりにまで降りつつあったのだっ!」

薄くなりかけた頭頂を指差しながら、氏は興奮気味に主張した。

「あと数秒もすれば、私は素晴らしき発想を得て、寂寞たる原稿を埋め尽くすはずだった! それを貴様らが邪魔したせいで、すべてが泡沫の夢と成り果てたのだ!」

「……」

無理のある暴論に、職員一同は言葉を失う。

神が降りてきたと言うよりは、天に召されかけていたのでは――とラヴィニアは考えたが、火に油を注がぬよう発言は控えておいた。

それに、これだけがなり立てる余裕があるのだ。氏が言う通り、あと数日は放置してもよかったのかもしれない。

「しかし飲まず食わずでは、お体に負担がかかります。軽食をご用意しますので、お召し上がりになりませんか」

こんな場面においても、ルードベルトは穏やかに語りかけた。しかしコバック氏は、怒り心頭の面持ちでぷりぷりと顔を横に振る。

「結構だ! 食事を摂ると思考が鈍るっ!」

「ではせめて、水分だけでも」

そう言って差し出されたグラスを、コバック氏はひったくるようにして受け取った。呷るように勢いよく飲み干して、カン、とテーブルに叩きつける。

「どいつもこいつも、私の邪魔をしおって! 掃除の音は煩いし、客は鼻持ちならん金持ちばかりだし、もう我慢ならん! 本日準備が整い次第、このホテルを出る!」

果たして、本日中に準備が整うのだろうか。一同は堆く積まれた本の山に目を向ける。

その視線の意味を悟ってか、コバック氏は少しばつが悪そうにしながらも、椅子からぴょんと立ち上がった。

「今から荷物をまとめる! そこのメイド、手伝いたまえ!」

「……ほら、さっさと片付けるよ」

コバック氏が言うがいなや、バーシャは床の本をまとめ始めた。一刻も早く、この部屋をどうにかしたいらしい。

こうなっては逃げることも叶わず、ラヴィニアもため息まじりに身を屈めた。とにかく、まずは床に散らばるものを一箇所にまとめなくては。そうしないと、床を掃くこともできない。

床にはコバック氏が書き殴った原稿があちらこちらに散らばっていた。その中に束で綴じられた原稿用紙を見つけ、なんとはなしに拾い上げてみる。

だが表紙に書かれた文字を目にしたところで、ラヴィニアは驚きの声をあげた。

「レディ・ゼロシリーズ?」

コバック氏の肩がびくんと跳ねた。

氏の様子に気づかないまま、ラヴィニアは声を弾ませ振り返る。

「これ、レディ・ゼロシリーズの原稿ですよね。まさかこちらの原稿は、コバック様が執筆されたものですか」

「いや、その」

「レディ・ゼロ?」

ナバルが首を横に傾げた。ルードベルトとバーシャも心当たりがないらしい。誰一人驚く様子がないので、逆にラヴィニアが驚かせられる事態となった。

「ご存知ありませんか。いま西大陸で、もっとも人気の小説シリーズですよ。某国の美しき貴族令嬢が、工作員となって世界を暗躍する、という筋書きの作品です」

年間発行部数一位、シリーズ累計100万部突破、5カ国同時発売決定――

華々しい記録を次々と打ち立てた本作は、ラヴィニアの国でも令嬢たちを中心に人気を集めていた。一時は翻訳版を無断で売り捌かんとする計画が、バースタイン家の中で持ち上がったほどである。

「各国の美青年と繰り広げる、過激な恋愛描写も売りだそうで……」

「やめろ‼︎」

ラヴィニアの口を止めんと、コバック氏が立ち上がる。

「それ以上言うな! 私が惨めになるだろうが!」

「惨め、ですか」

きょとんとするラヴィニアに、氏は「ふっ」と自虐的な笑みを鼻から吹かした。投げやりな動きで、椅子に再び腰を下ろす。

「そうだ、私が作家のパトリシア・グリーンだ。巷では、〝恋愛の魔術師〟の二つ名と呼ばれている」

座った拍子に、コバック氏の腹がぼよんと揺れた。いかにも中年男性らしい肉体を前に、一同は何も言えなくなる。

「この事は絶対に口外するなよ。パトリシア・グリーンはビルニカ王国出身で、二人の子を持つ三十四歳未亡人という設定になっているのだからな」

「ど、どうしてそんな」

「作品を売るため、だそうだ」

ルードベルトが無言でグラスに水を注ぐ。素直にそのグラスに口をつけると、氏はつらつらと語り出した。

「もともと私はしがない推理小説作家だったのだがな。戯れに書いた〝王女探偵〟が思いのほか売れて、編集者から『女性作家が書いたという体(てい)で、女主人公の冒険小説を出さないか』と提案された」

出版業界ではよくある話らしい。女性向け小説は女性の名前で、一般小説は男の名前で出したほうが、売り上げが伸びやすい傾向にあるそうだ。

「金に困っていたからな。まあ一、二冊程度ならと、私も軽い気持ちで了承した。――ところが、蓋を開けてみれば、〝暗躍侍女ハンナ〟は発売後即重版。〝執行聖女ロザリー〟は舞台化が決定する事態に。そして〝レディ・ゼロシリーズ〟に至っては、出版社の歴代売上記録を大幅に塗り替える大ヒットとなってしまった」

思っていたより多作である。不本意な口ぶりのわりに、筆はそこそこ乗っていたらしい。

「いまや原作者のパトリシア・グリーンは、全世界の女性の憧れだ。みな私のことを、聡明で美しい未亡人だと思い込んでいる。それなのに、実体がこのような脂ぎって髪も薄い偏屈親父だと知れたらどうなる⁉︎」

「それは」

まずいかもしれませんね、という言葉をラヴィニアは口の中に押し留めた。

「事実が露呈することを恐れ、編集者たちは西大陸より遠く離れたこのホテルに私を押し込めた。だがここでは手軽に資料も取り寄せられんし、意見を求められるような専門家もおらん。そのうち筆も進まなくなり、ついには書けなくなってしまった」

語りながら、コバック氏はしおしおと肩を落としていった。声にも張りがなくなり、今にもべそをかき出しそうな顔で言う。

「とにかく、これ以上ここに滞在してもだめなんだ。確か新市街の方に、西大陸系列のホテルがいくつかあっただろう。そこに空き部屋がないか、確認をとってくれ」

新規登録で充実の読書を

- マイページ

- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる

- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める

- フォローしたユーザーの活動を追える

- 通知

- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる

- 閲覧履歴

- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい

アカウントをお持ちの方はログイン

ビューワー設定

文字サイズ

背景色

フォント

組み方向

機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。

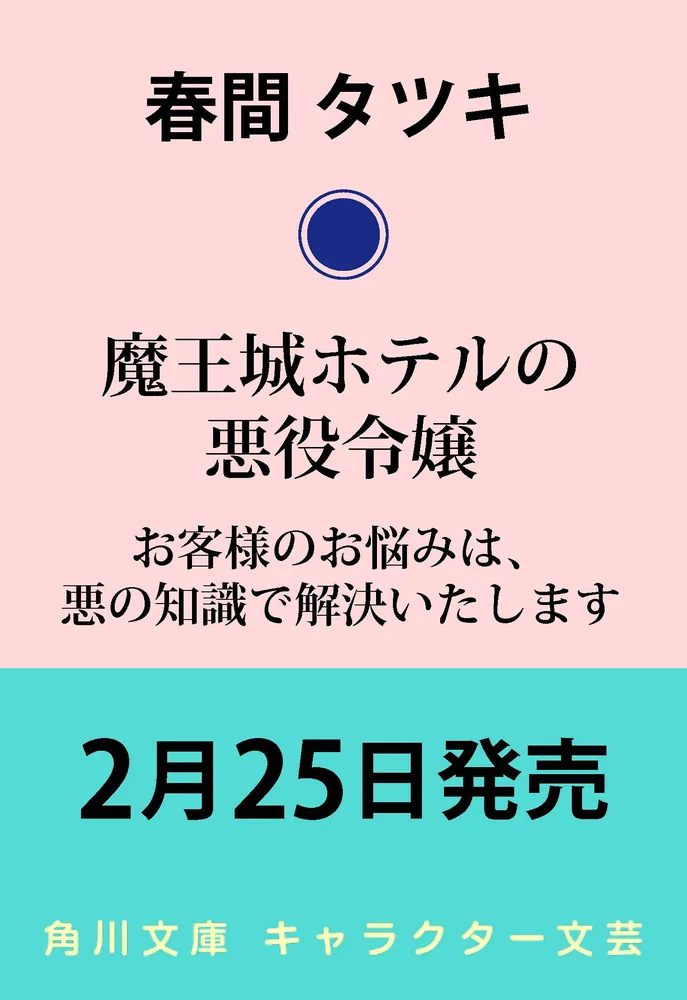

書籍を購入

書籍を購入

応援すると応援コメントも書けます