第12話

マルルカの言葉通り、ルームメイドの仕事は清掃だけではなかった。

一通り部屋の掃除が終われば集めたゴミの仕分けを行い、用具室の備品補充やカートの手入れも行う。そして夕刻になれば再び客室へと赴き、

「昼間にベッドを整えたばかりなのに、どうして夕方も手を入れなきゃいけないの」

「日中でもお客様がベッドを使うことはあるでしょう」

疲労困憊の面持ちで枕を並べるラヴィニアに、マルルカは当たり前のように答える。

「中には靴を履いてお休みになる方もいる。だから寝具が汚れないように、昼間はベッドにカバーをかけているの。ただそのままだと眠りづらいから、就寝時にお客様がゆっくり休めるよう、ベッドや部屋を整えるのがターンダウンなんだよ」

と語りながら、奇術師のような手捌きでカバーを外す。

諭すように言われては不満をこぼすこともできず、ラヴィニアはただうなずいた。

そうして朝から晩まで働き通し、やっと一日の業務を終えたあと、案内されたのは〝東館〟内の職員寮である。このうちラヴィニアに宛てがわれたのは、市街側に面した二階の一室だった。

「もう、無理……」

部屋に入るなり、ベッドに倒れ込む。今日見てきたなかで最も狭く低質なベッドだったが、今は天上の雲のように心地よい。

職員寮室内は壁も床も乳白色の石材で作られた、簡素なつくりとなっていた。

家具はベッドと衣装棚、それに小さなテーブルと椅子一脚があるのみである。思っていたより広さはあるが、味気ない内装は監獄にも似ている。

「そろそろ夕飯の時間だよ。食堂に行こう」

マルルカに手を引かれるが、もう一歩も動ける気はしなかった。枕に顔を伏したまま、ラヴィニアは首を横に振る。

「今日は食べる気がしないの。また明日……」

蚊の鳴くような声で語る新入りを見て、マルルカも連れ出すのは不可能だと判断したらしい。「それじゃあまた明日ね」とだけ言い残して、部屋を出ていこうとする。

だが彼女が扉を開けたところで、思わぬ人物が姿を現した。清掃部門主任のバーシャが、扉の前に立っていたのである。

「あれ。主任、どうしたんですか」

「新入りに用があってね。あんたは外しとくれ」

バーシャはマルルカを廊下に追い出すと、代わりに部屋に入ってくる。

無断の入室だったが、責め立てる気力もなかった。ラヴィニアはなんとか体をベッドから引き剥がすと、しかめ面の上司を出迎えた。

「いったい何のご用です」

「無理はしなくていいよ、お姫様。慣れない肉体労働で、ろくに体も動かないんだろう」

バーシャは近くにあった椅子を引き寄せ腰掛けた。目元の眼鏡を外し、長い足を組む。錆色の瞳を直に向けられると、室内の緊張感が一気に高まった。

「総支配人から、おおよその事情は聞かせてもらったよ。あんた、やはり訳ありの貴族だったんだね」

素性と聞いて、息が止まる。

ラヴィニアに走る警戒を気取ったように、バーシャは「どうどう」と宥めるように両手を上げた。

「他人の事情に口を出す趣味はないし、興味もない。言いふらすような真似はしないから安心しとくれ」

「それは……助かります」

正体を暴かれたら、ルームメイドの仕事どころではなくなってしまう。どんな態度を取られようと、秘密を守ってもらえるのはありがたかった。

「礼を言う必要はないよ。それと、総支配人からは『一週間は雇ってやれ』とも言われている。まあ約束した期間くらいは、

朝の態度が嘘のように協力的な発言が続く。いったいどんな心境の変化だろうか。

だが次にバーシャが口にしたのは、思いもよらぬ提案だった。

「――だから。あんた、明日から来なくていいよ」

「……はい?」

「給料は出してやる。この部屋も好きに使っていい。だから、私らの邪魔はしないでくれ」

理解の範疇を超えていた。金を払ってやるから、仕事に来ないでくれ。

それでは、ならず者にみかじめ料を渡すのと同じではないか。

「何を言っているの。邪魔だなんて」

「私はね。他人の心がわかるんだよ」

バーシャは目元を指先でとんと叩いた。

魔素で輝く錆色の瞳。その瞳孔の周囲を、奇妙な円環が取り囲んでいる。貫くように見つめられると全てを見透かされてしまいそうで、じっとりと汗が滲んだ。

「まあ、心がわかると言っても感情の色が見えるだけなんだけどね」

バーシャは目元を揉むと、眼鏡を掛け直す。

「あんたを初めて見た時びっくりしたよ。こんな打算だらけの人間がこの世にいたとはね」

「打算? そんな」

「『精一杯頑張ります』と言った瞬間の、あんたの真っ黒ぐらいときたら。黒いもやが出過ぎて、顔が見えないくらいだったよ」

悔しいことに、バーシャの言葉に真実味が増してしまった。他人の感情が見えるなら、ラヴィニアの姿がそのように見えていてもおかしくはない。

魔族の中には遠くの物を見通す目の持ち主や、動物の声を解する耳の持ち主が存在すると聞いたことがある。バーシャの目も、そんな特殊能力の一つなのだろうか。

「とにかく、あんたは信用ならない。やる気のない奴に職場をうろつかれて、足を引っ張られるのはごめんなんだよ」

バーシャは椅子から立ち上がった。嘘を封じられ、何も言えなくなってしまったラヴィニアを、蔑みの目で見下ろす。

「タダ飯食いをいつまでも置いておくつもりはない。一週間したら追い出すから、そのつもりで用意しておきな」

じゃあ失礼したね、と片手を振ってバーシャは部屋を出て行った。閉じられる扉の音を聞きながら、ラヴィニアは俯いた。

相性が悪すぎる。

顔に感情を乗せず、心にもない言葉を吐くことに慣れてしまったラヴィニアにとって、バーシャの存在は天敵以外の何者でもなかった。だからと言って本音を晒して振る舞うわけにもいかず、対処法などなきに等しい。

――いえ。そもそも、対処なんてする必要ないじゃないの。

バーシャは『給料は出す』と約束してくれた。寝る場所を確保できた上に、働かずに金だけ貰えるなんて、好都合以外の何者でもないではないか。

どうせこのホテルに長居するつもりはなかったのだ。貰えるものだけ貰って、さっさとこの国を出て行こう。

「……寝よう」

……あれこれ負け惜しみを並べるも、なぜか心は晴れなかった。

浮かない気持ちをごまかすように、ラヴィニアは再びベッドに体を沈める。

目的を違えてはいけない。自分は父親に復讐するため、この国に足を踏み入れたのだから。

言い聞かせるように心の中で念じると、ラヴィニアは今度こそ目を閉じた。

新規登録で充実の読書を

- マイページ

- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる

- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める

- フォローしたユーザーの活動を追える

- 通知

- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる

- 閲覧履歴

- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい

アカウントをお持ちの方はログイン

ビューワー設定

文字サイズ

背景色

フォント

組み方向

機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。

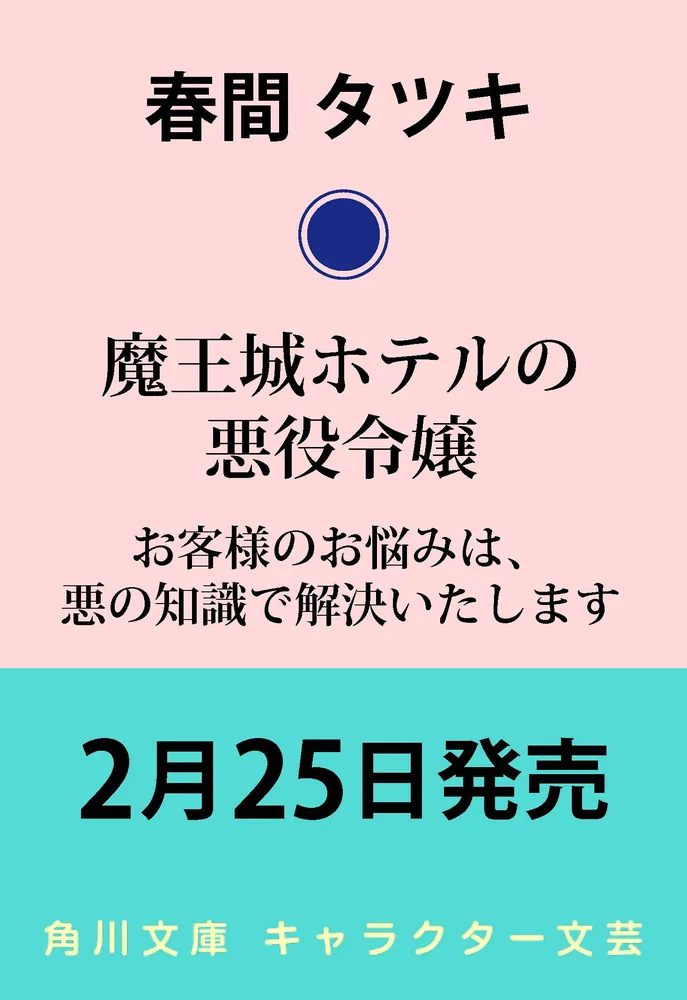

書籍を購入

書籍を購入

応援すると応援コメントも書けます